1月13日(水)

今回は生薬を煎じて、それらの生薬の薬効を学びました。

・タイソウ(ナツメ:学名Zizyphus jujuba Miller var. inermis Rehder)

利用部位…果実(葉はジジフィンが含まれているため、味雷をふさぎ、味覚異常を起こす)

主要成分…トリテルペン、サポニン、多糖類 など

性味…甘、温

薬効…緩和、鎮性、強壮、補血

・クコシ(クコ:学名Lycium chinense Miller)

利用部位…果実

主要成分…カロチノイド など

性味…甘、平 薬効…滋養強壮、腎・肝を補う、明目

クコシ(左)とクコ茶(右)

クコシとキクカを六味地黄丸に加えた杞菊地黄丸は肝臓を良くするので疲れ目に効果があります。

・ジコッピ(ナツメ)

利用部位…根皮

主要成分…betaine,sitosterol,glucoside,linoloc acid など

性味…苦・鹹、寒

薬効…清熱涼血(熱を体の外に出して血を冷やす)

・キクカ(キク:学名Chrysanthemum morifolium Ramatulle、シマカンギク:学名Chrysanthemum indicum Lnne)

利用部位…頭花

主要成分…テルペノイド、フラボノイド など

性味…甘・苦、微寒

薬効…頭痛、めまい、目の充血 など

菊花茶のお湯を入れる前(左)と後(右)

苦・鹹が合わさると体を冷やす効果があるので、

中国では夏の清涼茶として飲まれています。

(香りは良いけど、苦かったです)

性味とは、中国医学でいう四気・五味のことです。

四気:清・涼・温・熱の4つの温度を体が感じます。

体が熱いときは清・涼の生薬を摂って熱を取ったりします。

逆に、冷え性の人などは温・熱の生薬を摂って体を温めます。

五味:甘・酸・鹹(塩辛い)・苦・辛の5つの味。

甘は滋を補ったり、薬効を弱めたり、漢方処方の味を良くしたりします。

酸は収斂・固渋作用があります。

鹹は堅いものを柔らかくしたり、(熱などを)散らしたり、瀉下作用があります。

苦は清熱・燥湿・瀉下作用や、上逆しているものを下す作用があります。

辛は発汗作用や気をめぐらせる効果があります。

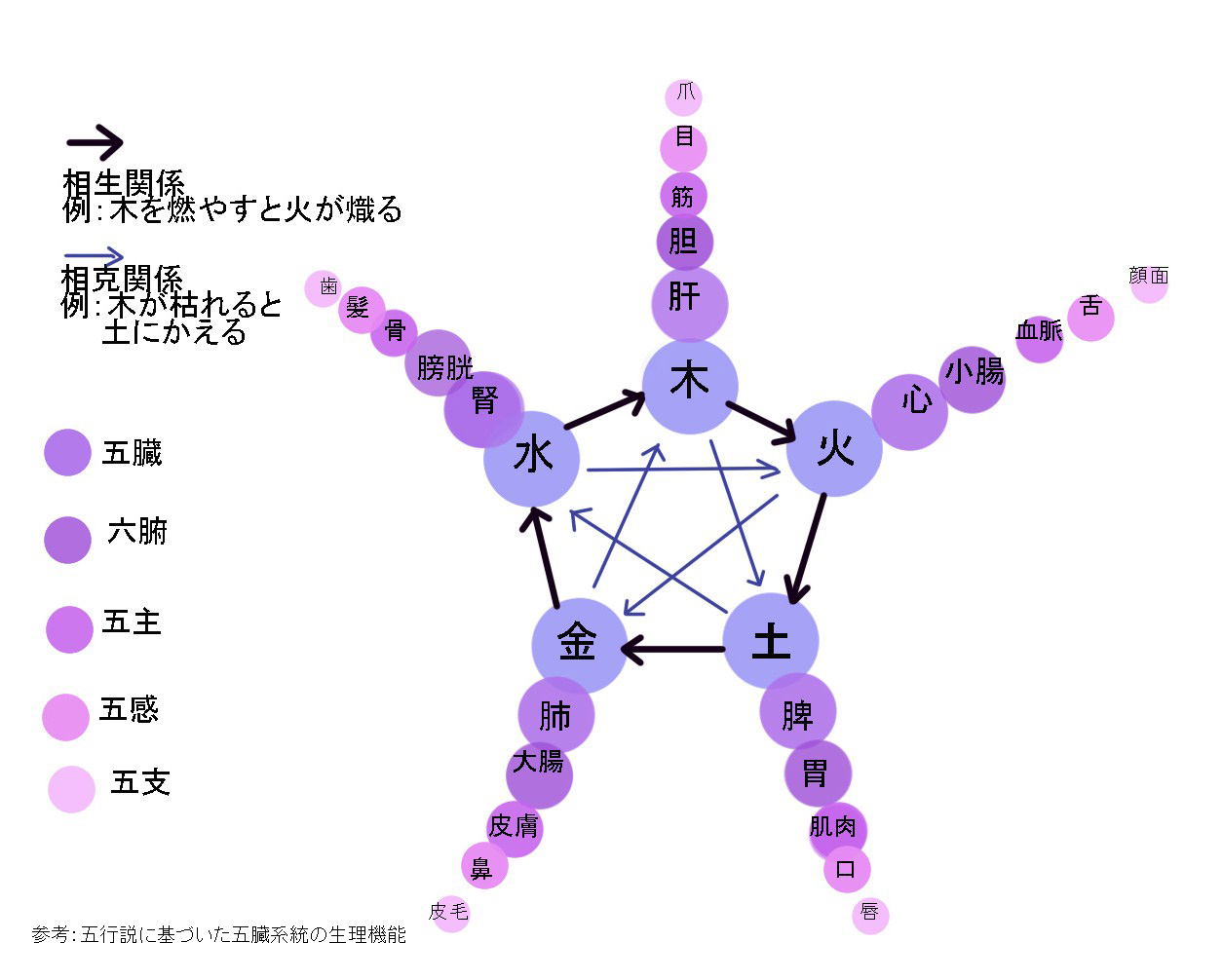

中国医学には 陰陽五行説 の考え方があり、体の不調部分をみて漢方の処方を選びます。

先程の杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)は五感の内の目に不調があるので、

それと表裏関係にある肝臓を補うことによって疲れ目を軽くします。

参考:生薬ハンドブック 株式会社ツムラ

廣川書店 生薬学 改稿第7版

今回はこれで終わり。

次回は壺押し(経絡)の予定。興味がある学生は

ぜひ参加ください。

TOP

Copyright (C) 2010-2011 崇城漢方研究会 All Rights Reserved.